步入位于浈江区五里亭的中共粤北省委机关旧址,两座黑瓦黄墙相对的平房院落见证了硝烟弥漫的抗日历史。推开一扇扇红色漆门,打开一段段尘封的往事。

修旧如旧的中共粤北省委机关旧址。 范琳珍 摄

1938年10月广州沦陷,中共广东省委根据形势需要,将省委机关迁到粤北韶关。1941年春,为更好地开展革命斗争,粤北省委由始兴红围迁到韶关五里亭一处两栋砖木结构的客家老屋,当年它曾是韶州师范学校的一个农场小院。在这个中共党员工作的联络点,一盏煤油灯不仅仅用来照明,还充当着接头信号灯的角色,过来接头的人,如果看到灯放在窗台说明这里是安全的;如果看不到窗台上有灯,代表这里有危险,需紧急撤离。

然而,战争是残酷的。1942年5月27日凌晨,由于党内出现叛徒,李大林夫妇和这里的工作人员全部不幸被捕……这就是震惊全国的“粤北省委事件”。所幸在中共粤北省委革命者的不懈努力下,旧址成为当时广东人民抗日斗争的指挥中枢。

2009年3月,中共广东省委常委会议作出修复保护和利用旧址的决定,以发挥其传承历史、资政育人的作用。随后韶关市对旧址进行历时一年的修缮。

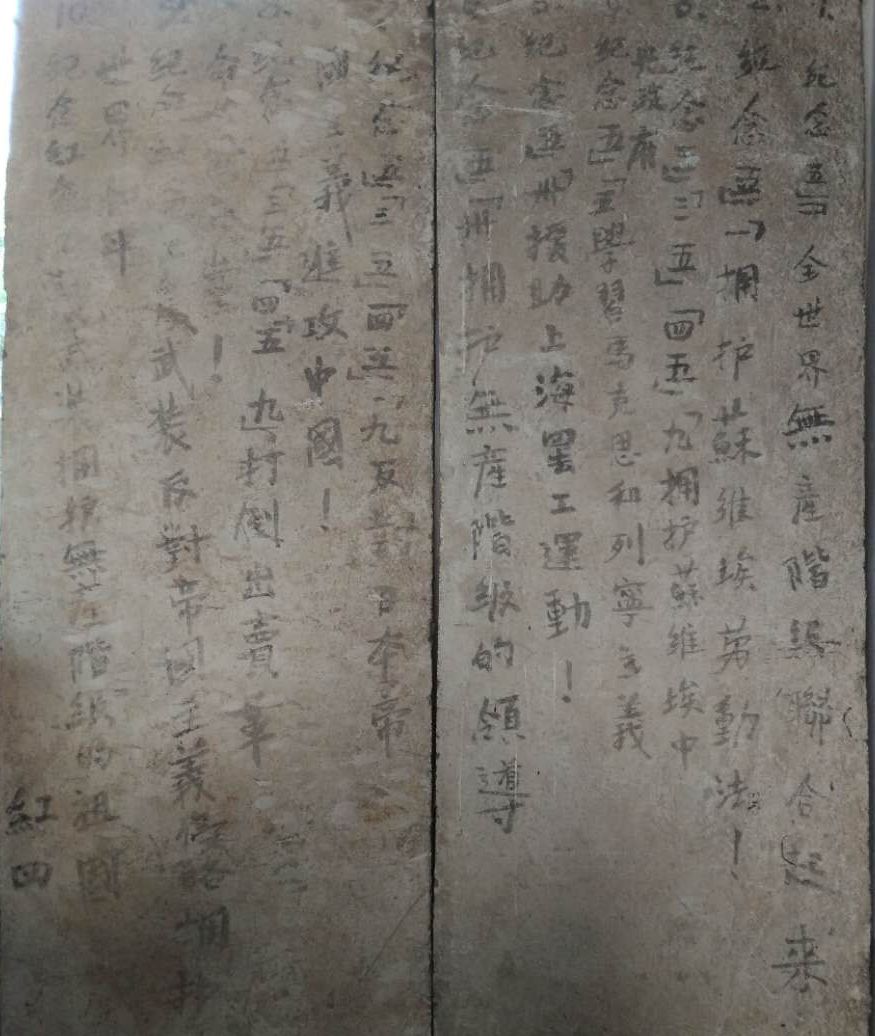

关上历史的大门,转身走入旁侧的历史陈列馆。历史陈列馆为两层结构客家民俗建筑,占地面积3000平方米,建筑面积1860平方米。陈列馆里庭院清幽雅致,绿意盎然。展厅内慷慨激昂的革命歌曲响起,明暗交错的灯光效果,图文并茂的史实资料……营造出浓郁深沉的历史氛围,置身其中仿佛穿越时空,身临其境地感受那段峥嵘岁月里的点滴过往。

2010年5月,中共粤北省委机关旧址被广东省人民政府公布为“广东省文物保护单位”;2014年12月,中共粤北省委历史陈列馆被广东省精神文明建设委员会、中共广东省委宣传部公布为“广东省爱国主义教育基地”……如今,旧址上空红旗飘扬,这里已成为韶关传播红色文化、赓续革命精神的重要阵地。机关单位的党员、干部职工,学校学生以及社会各界群众纷至沓来,感受红色文化,追忆先烈功绩,追寻革命足迹,传承红色精神。

作者:卢艳

编辑:杨嘉慧

评论区